2025年8月,西北工业大学“青向红河寻振兴,自梦兴疆润侨乡”实践队在自动化学院团委书记李奥老师的带领下,前往云南省红河哈尼族彝族自治州红河县,开展了一次融合民族文化与乡村振兴的社会实践活动。实践队从村镇建设、乡村教育、产业发展、民族团结等多个维度开展调研,书写新时代青年助力乡村振兴的生动答卷。

一、深入村镇,感悟振兴图景

实践队抵达红河县后,首站便来到以傣族为主体的勐龙村。这里不仅是全国文明村,更是云南省美丽乡村建设的典范。村委会深入组织“五个普及”“三话六学”活动,创新落实“一联三会四落实”工作方法,不断强化基层思想政治建设,为高质量发展注入动力。村委会成员白海仙带领队员们参观了民族团结公约墙和村史馆,并细致讲解了这座大山深处傣族村寨独特的风俗习惯与发展脉络。队员们积极提问,就傣族文化的传承发展与白老师展开了详细讨论。

勐龙村振兴发展的喜人成果令人振奋。在“明白人”“带头人”和村委班子的带领下,村民们勤劳致富,科学规划农业生产,采取“一稻三菜”种植模式。如今,全村人均年收入数额再上新高,村容村貌焕然一新,展现了乡村全面振兴在边疆民族地区的生动实践。

为调研更多村镇,实践队来到甲寅镇龙普村,这里是省级非遗哈尼竹编之乡。该村拥有8名传承人,2018年获评“云南省民族民间工艺品示范村”。村党总支副书记李双宝介绍,通过“公司+合作社+农户”模式创新推行“613”联农带农机制,订单已助农增收数万元。竹编产业不仅壮大了集体经济,更让村民实现在家门口致富,古老技艺正为乡村振兴注入蓬勃活力。

接下来,实践队步入隐于梯田云海的康藤·红河谷帐篷营地,这里将梯田景观、哈尼蘑菇房元素融入野奢设计,吸引了各地的游客入住。营地管家向队员们介绍:“17顶帐篷的客房年均入住率可达80%。”循着水声,实践队探访了甲寅镇西北4公里处的他撒十二龙泉。今日泉眼仍涌清流,石槽分水如故,代表着哈尼人对平等与幸福的永恒守望。

下午,队员们来到宝华镇,这里有全球重要农业文化遗产——撒玛坝万亩梯田。万亩梯田目前已开发为旅游景区,每年都有许多游客来到这里观赏梯田,了解“稻鱼鸭”复合种养模式和哈尼族农耕文明的典范。这份生态保护反哺文旅发展的鲜活实践,形成了农文旅融合发展的和谐画面。

改善农业、拓展手工、保护生态、发展文旅……红河县的不同村镇正用各自的方式诠释乡村振兴的多元路径。这让队员们意识到,乡村振兴从来不是命题作文,而是立足村庄文化基因的创新探索。

二、探访球队,聚焦教体新路

红河县是西工大研究生支教团的支教地之一,因此当地的教育事业也是实践队所关注的重点。实践队专程走访红河县一中,以该校足球队为样本考察体教融合成果。在郑教练的带领下,队员们参观了荣誉室。从建队初期简陋的训练条件和有限的师资力量,到后来在州级、省级赛事中崭露头角,球队的奋斗历程被媒体报道,其事迹还被改编成小说《云端上的足球》。

实践队来到操场时,红河女队训练正酣。郑教练细致指导每个技术细节,从传球路线到跑位配合都要求严格。足球队员们互相按摩放松、场边物品有序摆放的种种细节,让实践队感受到了这支队伍的纪律性与凝聚力。除校园足球外,红河县一中还确立“立足实际,突出特长,彰显特色”的艺体办学理念,培养艺体人才,拓宽高考升学途径,激励更多边疆学子逐梦。

离开校园后,实践队赴县教育体育局交流。队员们了解到,当地教体局创新性地将民族体育项目融入大课间活动,既促进了民族文化传承,又有效提升了学生体质。交通和网络条件的持续改善,为体教发展创造和“足球+文化宣传”模式拓展了更多可能性。

在师资队伍建设方面,义务教育阶段教师总体短缺,英语学科尤为突出。教体局通过坚持落实国家两项专项补助政策,吸引更多优秀人才投身乡镇教育事业。针对学生成长需求,当地落实了“关爱一老一小”计划,“爱心妈妈”帮扶留守儿童,标准化心理咨询室提供专业心理支持,民族文化活动增强学生的文化认同感等措施。

8月底,研支团将再次来到红河县,为当地的教育事业贡献力量。通过此次探访,队员们意识到支教工作远不止知识传授,更是结合政策导向,成为契合地域特色的学生成长引路人。

三、多维交流,解码发展新局

之后,实践队员们将视线转向当地的产业发展和文旅建设。在县发展和改革局,陈峰副局长向队员们详细地介绍了红河县的经济发展情况、亮点优势以及所面临的现实挑战。陈局长动情地介绍:“红河县是典型的农业县,我们的农产品品质极佳,只有‘走出去’才能实现价值转化。我们想尽一切办法争取改善交通条件,就是为了打通农民的致富路。”

“一切稳中向好,但我们也深知任重道远。”这场聚焦地方经济发展的务实交流,让队员们深刻体会到红河县干部群众在艰苦环境中开拓进取的实干精神。

为了对当地产业发展形成清晰的认知,实践队来到味来食品有限公司。在塔老师的带领下,队员们深入食品加工厂一线。该公司依托红河县酸枣、芒果等特色水果的高产量优势,从最初单纯对外出售原材料,逐步转型打造自主品牌,通过提升产品附加值实现利润率跃升,生动诠释了“靠山吃山”的发展智慧。

酸枣原本果实酸涩,常因不便食用而散落山野。如今,通过企业一系列“酸枣+”产品的研发,这份“天赐的资源”被充分利用,也为当地人提供了很多就业机会。队员们现场试吃了公司的特色产品,酸甜可口的风味获得了一致好评。大家对即将上市的产品和企业的未来发展充满期待。

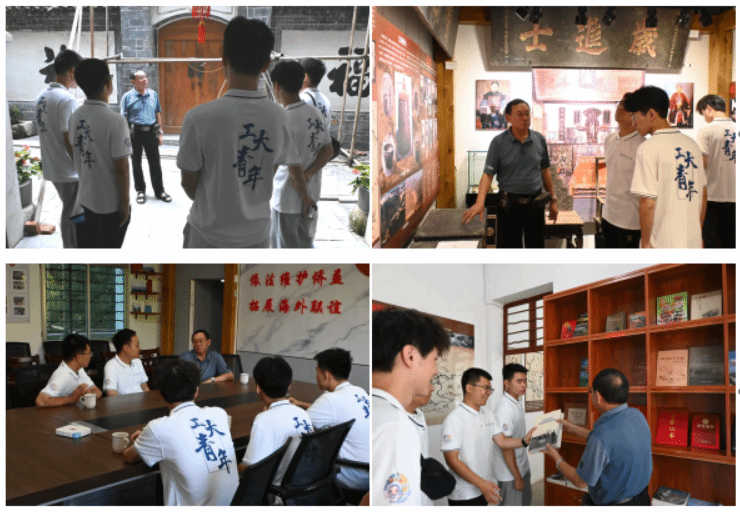

当地的文旅建设也是实践队所关心的。在钱家大院,来自县文旅局的负责人向队员们介绍了这里的历史,并讲解了当地推动文旅发展方面所采取的策略:“我们重点聚焦多个特色产业项目,像马帮古城、撒玛坝梯田等。以马帮古城组团为例,深入挖掘迤萨马帮侨乡文化,构建多元特色产业共融发展的格局。”队员们还注意到展示区摆放着的文创产品,这些产品将红河县的特色文化元素巧妙地融入其中,既满足游客的纪念需求,也进一步宣传了红河文化。

尽管红河县受限于天然的地理阻隔,但当地干部带领群众正在闯出一条特别的发展之路,这种奋斗精神让队员们深受感动。这片红土地上的百姓,必定会迎来更加光明的未来。

四、寻根侨乡,共创民族团结

红河县是著名侨乡,这既是当地文旅发展的着力点,也是凝聚共识的情感认同。实践队来到侨联博物馆,在“银发宣讲员”王崇信老师的生动讲解中了解侨乡历史。

在马帮侨文化展区,王老师详细介绍了马帮的由来、组织形式及那段充满血泪的跨国贸易史。一幅幅老照片、一件件老物件让队员们深刻感受到侨乡儿女的家国情怀与开拓精神。队员们专注聆听,不时就历史细节与文化内涵提问交流,在互动中深化对侨乡历史、文化底蕴及爱国精神的理解。

实践队来到了迤萨镇西山社区。西山社区的多个展板介绍那段波澜壮阔的侨乡历史。针对归侨侨眷和华侨华人在侨乡发展中的关键作用,队员们积极提问。工作人员介绍:“红河县迤萨镇现有归侨侨眷和华侨华人2万余人,分布在22个国家和地区。他们不仅带回了资金和技术,更促进了多元文化的交流融合。”

实践队还来到了红河县民族宗教事务局。在交流座谈会上,队员们认真聆听工作人员讲解,并就多民族聚居区的和谐发展与有效治理深入交流。通过座谈,队员们对边疆民族地区的稳定之基有了更深层的理解,民族团结才是发展的基石。虽然不同民族有着各自的文化背景、思想观念和宗教信仰,但所有个体和组织都必须遵守法律法规。“爱国爱党是排在第一位的。”工作人员强调。

本次社会实践不仅是一次深入边疆、感知民族文化的认知之途,更是一堂深刻认识国情、领悟乡村振兴成就的思想大课。这场跨越村寨、田野、企业的边疆行,已经成为锚定青年使命的坐标系。

展望未来,实践队员们将带着这份感悟,用实际行动在推进乡村全面振兴和边疆高质量发展中贡献青春力量,注入工大青年的智慧与担当。

来源:校团委社会实践指导中心

文字:“青向红河寻振兴,自梦兴疆润侨乡”实践队

图片:黄子涵

审核:易正阳